|

来源 : 2016-09-28 李培军 李翠薇 |

|

故里茶山 一方水土育乡情 |

|

|

|

陈贺周,东莞市茶山镇塘角村人,1975年生。 |

| 塘角村山水明秀、榕荔垂荫、乡风淳和,有近八百年历史。陈贺周生于村中一个传统农村家庭。祖母知书识礼,熟习四时风俗,擅长传统烹饪、手艺,常常为村中乡俗主事。父母以正直勤劳闻名于本村,系村中种植瓜菜之最能手。塘角的田园风光、民风习俗,祖母、父母、家人的言传身教,给予他一生的影响。 |

|

|

|

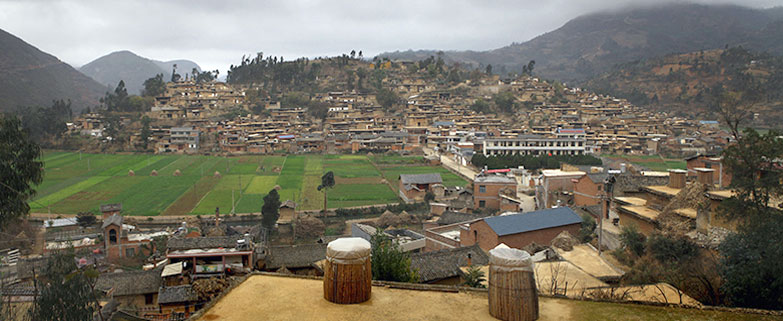

塘角村塘边人家 |

| 陈贺周1988年毕业于塘角小学。1988年至1991年就读于茶山中学,初中三年的语文受教于茶山学人、书法家陆璧轩老师,由此喜好古诗词,略习书法。1991年至1994年在东莞中学求学,高一、高二的语文由叶永玲老师执教,激发起对文学、现代诗的强烈兴趣。高中期间曾参加东莞文史泰斗杨宝霖老师的课外兴趣班、聆听其东莞方言讲座,东莞文史、东莞方言方面得以启蒙。1994年至1998年,就读于株洲工学院(今湖南工业大学)经济贸易系市场营销专业。大学时读书较杂,文、史、哲略有涉猎,并开始文字创作。1998年参加工作,现从事广告业(策划、撰文),读书、写作仍是最大爱好。 |

|

|

|

陆璧轩老师 |

|

童年记忆 塘角风物添乡趣

|

|

|

|

陈贺周著《乡愁里的童年》 |

| 2008年至2009年,创作《乡愁里的童年——东莞的民俗、方物与方言》。2009年初印,甚获师友好评。2015年,北京大学中文系项梦冰教授欣然为本书撰写序言,对本书称誉有加:“这部散文集有三个鲜明的特点:一是真实,一是详细,一是具有浓郁的田园气息。无论是谁,我相信读了都会有所共鸣,有所敬畏。从这样一幅童年生活的画卷中,我们不仅可以看到人类的至纯品质,也可以看到社会习俗对我们心灵的浸染。 |

|

|

|

塘角村古建筑林立 |

| 《乡愁里的童年》以茶山镇塘角村为背景,以清新自然的散文笔法,配以近百幅乡土、民俗摄影彩图,全景式、巨细无遗地记录了上世纪八十年代的东莞农村儿童生活,可谓一本回归乡土、亲近自然的“儿童生活百科全书”。 |

| 《乡愁里的童年》共分九记。《家园记》描画东莞改革开放初期的农村旧貌,既有青山绿水,也有一望无际的稻田。《务农记》回忆东莞的农事和农作物,于种稻、放牛的记录尤其生动详尽。《养鸟记》、《捉鱼记》、《捕虫记》讲述孩子们怎样去养鸟、捉鱼、捕虫,充满乡野趣味。《游戏记》、《玩具记》介绍各种传统游戏的规则和玩具的做法。《种养记》重温童年时种植花草和饲养宠物的趣事。《节日记》记录了儿童眼中的春节、中秋两大节日的东莞传统风俗。 |

|

|

|

塘角村古榕参天 |

| 《乡愁里的童年》所记录的很多内容都是东莞特有的、未经系统记载过的,其对于世人认识东莞乡土文化的意义不言而喻。同时,《乡愁里的童年》也是一部优美的散文作品,文字清淡如水。书中的某些篇目,如《鹊鸲、鹩哥》、《焗番薯》、《种稻》、《放牛》、《春节》等,均可视作极佳散文作品。 |

|

|

|

乡愁里的童年 |

|

莞语探源 一字一言是乡音

|

|

|

|

陈贺周著《莞语探源》 |

| 2009年完成《乡愁里的童年》后,陈贺周致全力于写作《莞语探源——东莞方言语音研究及词语考释》,历经六载艰辛,于2015年完成。北京大学中文系项梦冰教授在本序言中说:“东莞市茶山镇塘角村的方言至今还没有人系统地报告过,属于空白点……《莞语探源》无论对东莞(茶山塘角)方言的语音还是词汇,都提供了相当丰富的语料……陈君作为本地人,可以娴熟使用东莞(茶山塘角)方言,加之天资聪颖,勤奋好学,不仅对母语产生了很大的兴趣,而且很多体悟和思考已经远远超越了一般的本地人,甚至可以毫不夸张地说已经进入了专业的范畴,这一点确实是难能可贵的。” |

|

|

|

陈贺周向图书馆及学校赠送新书 |

| 《莞语探源——东莞方言语音研究及词语考释》旨在探索东莞方言语音、词汇的源头,分《莞语》、《探源》两大部分。《莞语》详细记录东莞方言音系,全面论述整个东莞方言音系的语音演变进程,分析东莞方言的不同层次,总结出东莞方言声母、韵母、声调的演变规律,为《探源》解释东莞方言词语的语音演变提供了严缜的理论基础。《探源》约共1200条条目,考释了千余个粤语方言词的本字,使得大量以前认为“有音无字”的粤语方言词有了合理的源头,将粤语方言词本字考释工作向前推进了大大的一步。 |

| 《莞语探源》用全新的方法、较为全面地考释了东莞方言的来源,理论体系较为严密,引证较为广博,多数论点发他人所未发,让人耳目一新。 |

|

|

|

在东莞图书馆召开新书发布会 |